引用元

1 ::2021/05/10(月) 22:42:55.73 ID:6w4kSjmO0.net ?PLT(13121)

https://img.5ch.net/ico/pc3.gif

1590年、天下人である豊臣秀吉から関東への国替えを命じられた徳川家康。本拠地候補には、当時すでに都市として完成していた小田原や鎌倉もあった。

しかし、家康が選んだのは江戸であることは周知の事実。当時、辺鄙な田舎町でしかなかった江戸を家康が選んだ理由とは? 作家の新晴正氏による

『謎と疑問にズバリ答える! 日本史の新視点』より一部抜粋・再構成してお届けする。

(中略)

家臣も驚いた「江戸」への移封

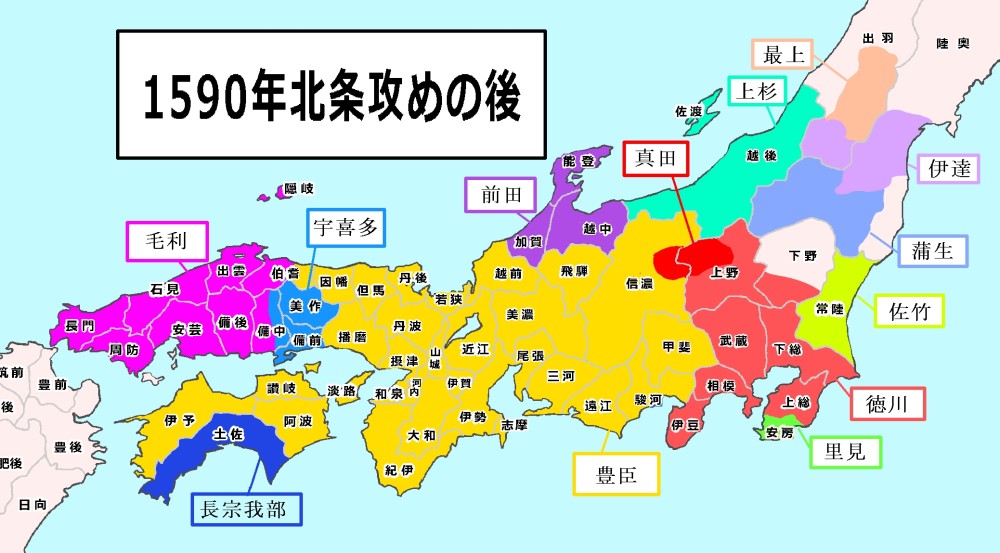

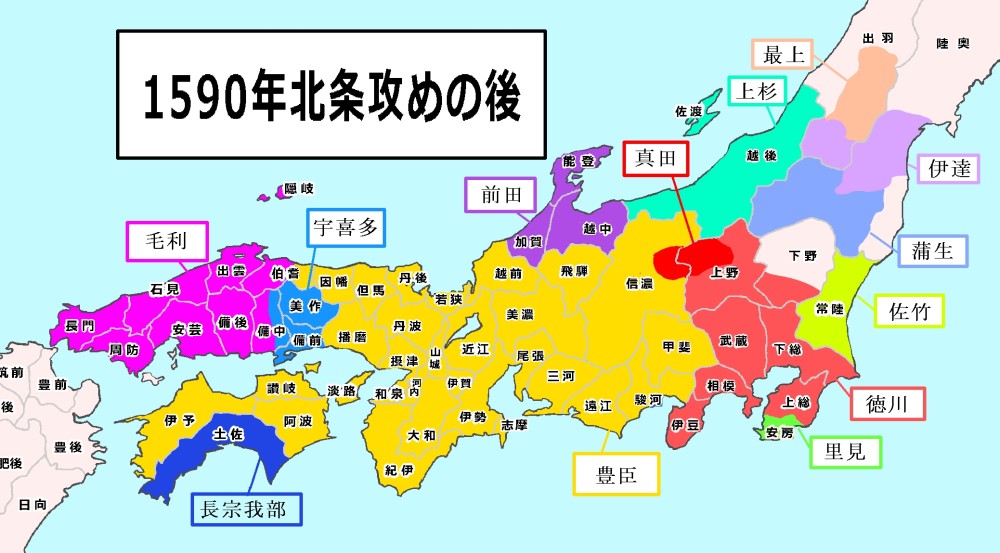

秀吉が家康に対し関東への移封を命じた時点で家康は、三河、遠江、駿河、信濃、甲斐の5カ国を領する実力者であった。

それを召し上げ、替わりに後北条氏の旧領であった関東8カ国(武蔵、伊豆、相模、上野、上総、下総、下野、常陸)を与えようというのである。

確かに石高だけを見れば150万石から250万石へと大幅に増えることになるので家康の面目は立つのだが、中央から遠ざけられることによる影響力の低下は否めなかった。

秀吉がそうまでして家康を自分のそばから遠ざけたかったのは、家康が自分に匹敵する実力者だけに、「いつかこの男に寝首をかかれるかもしれない」

と怖れたからにほかならない。おそらく秀吉は、剣呑な敵対者を少しでも遠くへ追いやり、その隙に豊臣政権を盤石なものにしたいと考えたのであろう。

家康が関東への移封を命じられたとき、家康の大方の家臣たちは、ご主君は小田原か鎌倉のどちらかを本拠と定めるに違いないと読んでいた。

小田原は後北条氏の本拠地として長く栄えており、今回の小田原攻めにおいても城自体はほとんど無傷であったのも好材料だった。

一方、鎌倉はかつて鎌倉幕府が置かれており、武士にとっては「聖地」のような場所だった。小田原か鎌倉か、家臣たちが注目するなか、家康が選んだのは、まさかの江戸であった。

このときの家康の決断に対し、家臣たちは一様に驚愕した。家臣の一人の石川正西が著した『聞見集』には、「どうしてそんな所にと、誰もが手を打って驚いた」とある。

前述したように当時の江戸は低湿地帯が多いごく辺鄙な土地で、そんな土地に新たに城や町をつくるのは至難のわざであると誰もが考えたのである。

全文

https://toyokeizai.net/articles/-/411934

7 :

:2021/05/10(月) 22:48:24.78 ID:1vyHx4pN0.net

すでに太田道灌が江戸の基礎を作ってたから、全くのゼロからの開発でなかったというのも大きいだろ。

68 :

:2021/05/10(月) 23:25:57.66 ID:s5eSYbkq0.net

102 :

:2021/05/11(火) 00:00:17.95 ID:/6qFkiw60.net

196 :

:2021/05/11(火) 01:31:38.97 ID:JXPFDrZK0.net

>>102

江戸城はたくさんの大工と石工、人夫が建てた。

考古学的証拠もある。

276 :

:2021/05/11(火) 05:18:18.07 ID:KaCvpF+A0.net

139 :

:2021/05/11(火) 00:41:00.80 ID:1emzfohw0.net

>>7

神田山切り崩して日比谷入江埋め立ててるんだし、実質ゼロSTARTじゃね

154 :

:2021/05/11(火) 00:50:35.34 ID:2oXfI3GZ0.net

>>7

関八州に城は江戸だけだったのか?

太田道灌が事前に開発していたも含めてそういうのを含めてなぜ「江戸なんだ」

という話をしてるんだが、ネラーはお前みたいな発達ばかりだから

会話のかみ合わせが相変わらずできない。

165 :

:2021/05/11(火) 00:59:12.61 ID:OdROdZPP0.net

207 :

:2021/05/11(火) 01:49:48.15 ID:AVJtP1x70.net

225 :

:2021/05/11(火) 02:43:56.99 ID:V3iCUbO10.net

>>7

江戸は湿地だらけで水の件で苦労したそうだがな

275 :

:2021/05/11(火) 05:16:48.64 ID:Q8tT6l+G0.net

>>7

太田道灌の子孫は滋賀県草津市で酒造業をやってる

424 :

:2021/05/11(火) 10:24:35.38 ID:nmiDMYj00.net

>>7

これだわな。

太田道灌は神奈川東京埼玉の色んなとこに、その功績を記す碑や銅像が建てられてる。

文武に優れてイケメン、名家の全てを一人で取り仕切るチート武将。チート過ぎて妬まれて風呂で殺された。無念

428 :

:2021/05/11(火) 10:34:59.66 ID:ITliVXUK0.net

507 :

:2021/05/11(火) 13:22:57.69 ID:CzX7rh9M0.net

>>7

ゼロじゃないけど氾濫しまくりの利根川のせいで湿地だらけ、開発するにはまだまだ全然マイナスだらけよ

540 :

:2021/05/11(火) 14:21:36.55 ID:JI5GW0fq0.net

550 :

:2021/05/11(火) 14:40:57.08 ID:tB+5s6SS0.net

>>540

海が好きだったんだよ

家康はスペインとの貿易のため浦賀を開港してるし海上交易に興味があったんじゃね

567 :

:2021/05/11(火) 15:46:23.48 ID:h1EfVKcR0.net

>>540

現代を生きてるのにこのレベルだからな

仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡

みんな海に面してるんだよ

30 :

:2021/05/10(月) 23:00:05.48 ID:Tm2L9Eya0.net

関東平野だろ

弥生時代の昔から平野部=人口=国力だよ

44 :

:2021/05/10(月) 23:06:51.03 ID:RM1vjz5W0.net

>>30

關東は濕地と水利の惡い臺地が多かったんだぞ

51 :

:2021/05/10(月) 23:11:01.97 ID:kwfxJX+20.net

92 :

:2021/05/10(月) 23:46:17.53 ID:RM1vjz5W0.net

219 :

:2021/05/11(火) 02:17:33.79 ID:jnKJ2em90.net

>>44

江戸と関東全体混同してる人多いね

関東そのものは豊かで太閤検地でも上野なんて上国扱いだから

301 :

:2021/05/11(火) 06:00:02.97 ID:xlbSL9WL0.net

>>219

これ。

当時の京の高僧も北条氏康を覇王、小田原をゴミ一つ落ちてない高潔な町と評してる。

後北条氏政権下の関東は他の地域より税も安くて民も裕福だった。

335 :

:2021/05/11(火) 06:48:02.56 ID:UTX/VpVL0.net

>>301

だからなのか最終的に関東を制覇した秀吉や家康よりも

北条氏の方が人気あるんだよな

676 :

:2021/05/12(水) 06:02:25.02 ID:wFK2TkPU0.net

>>335

関東で慕われてた北条の治世を継承、人気を容認する事で、関東人の心を掴んだのは家康の政治センスだろうね。

検地や目安箱の設置、通貨や桝の規格統一も秀吉や江戸幕府では無く氏康がパイオニア。

697 :

:2021/05/12(水) 13:59:35.71 ID:1JoCbr1+0.net

>>676

物を知らない田舎者だな

吉良(三河)>後北条

南関東は三河の植民地

世田谷城は、吉良氏によって築かれた平山城。世田谷に本拠を置いた奥州吉良氏が代々居を構えた。

歴史・沿革

貞治5年(1366年)、吉良治家が世田谷郷を与えられる。

応永年間(1394年-1426年)頃、居館として整備されたと考えられている。

吉良成高の頃、城郭として修築されたものと考えられている。

天正18年(1590年)、吉良氏朝の代に小田原の役により豊臣氏勢に接収されたが、同戦役後廃止された。江戸城改修に石材を利用したという。

また、太田道灌が文明12年(1480)に山内上杉氏の家臣高瀬民部少輔に提出した書状「太田道灌状」によれば、道灌は成高を「吉良殿様」と敬称をもって呼び、

「吉良殿様は江戸城に御籠城になって、御命令になっていたので、城下の軍勢はそれに従って数ケ度合戦を致して遂に勝利を得た」と武将成高への感謝を記しています。

鎌倉鶴岡八幡宮の供僧だった相承院の快元の記録した「快元僧都記」によれば、快元は吉良頼康を「吉良殿様」「蒔田御所」と敬称を使用、北条氏綱に対しては「氏綱」と呼び捨てにしています。

>吉良殿様

>御籠城

>御命令

力抜けよw

777 :

:2021/05/13(木) 13:05:17.80 ID:kzHV3qwQ0.net

727 :

:2021/05/12(水) 21:48:14.83 ID:CEH6AswW0.net

>>44

大阪も元は湿地が多く大和川の付け替えが出来るまではまともな土地じゃ無かったって言うけどね

堺付近ぐらいから八尾街道辺りぐらいしかまともな土地が無かったとか

55 :

:2021/05/10(月) 23:14:21.44 ID:jR5FmuG70.net

>>30

多分海沿いのでかい平野ってまともに人が住める様になったの近世以降なんじゃないかな

行政単位が大きくなって大規模な治水工事ができる世の中にならないと、雨が降る度に川の場所が変わるような土地ばかりだったのではないだろか

579 :

:2021/05/11(火) 16:29:55.87 ID:+yq8pjpf0.net

>>55

100年先を見てたんじゃないかな

トップの良い決断だと思う

118 :

:2021/05/11(火) 00:14:45.68 ID:cd/rzwhO0.net

>>30

『地理から読み解く歴史』を語る学者先生が言ってたな。

平野と水→食料→人口→国力、だってね。

秀吉にばれないように鷹狩の振りをして国土調査をしていたのではないかと。

国家が細分化されていて、現代みたいな食糧輸送が無いから食料自給は大きな課題だってね。

121 :

:2021/05/11(火) 00:17:10.67 ID:O3ICMQuB0.net

>>30

江戸はもともと穢土

湿地帯で、ススキが名産

2,300人の村が点在してるような場所

223 :

:2021/05/11(火) 02:24:07.19 ID:sBAChaXr0.net

198 :

:2021/05/11(火) 01:35:17.84 ID:yegT6M7G0.net

太閤検地時の石高

関八州ってチートじゃね?

これを河川や陸路で運搬して集積させる必要があるから自ずと中心は江戸しか無くなる

物流的観点で当然の話

201 :

:2021/05/11(火) 01:41:33.13 ID:FCT+NDDw0.net

204 :

:2021/05/11(火) 01:46:35.34 ID:SlC/628b0.net

210 :

:2021/05/11(火) 01:51:57.26 ID:M6d1jago0.net

>>198

現代の農産品生産量と変わらんな

東京は激減してるけどさ

226 :

:2021/05/11(火) 02:52:59.80 ID:c9Fn8erZ0.net

>>198

稲作に向かないと言われる火山灰地域はやはり少ないんだな

南九州シラス台地と関東ローム層エリア

248 :

:2021/05/11(火) 04:05:17.99 ID:bubsDyte0.net

>>226

単位面積辺りだと東北も少なく感じるな

単に人口が少なかったか、今の品種改良の影響か

340 :

:2021/05/11(火) 06:52:37.91 ID:JhvGbWg/0.net

>>198

越前、美濃、近江ってスゲーな。

今は置いてけぼりなのに。

385 :

:2021/05/11(火) 08:20:17.10 ID:IV7t/auZ0.net

>>340

応仁の乱までは三津七湊って京都を中心にして日本海側の方が都会

十三湊(青森)土崎湊(秋田)坊津(鹿児島)北陸4つを合わせて七湊で津(三重)堺(大阪)博多(福岡)で三津+京都

297 :

:2021/05/11(火) 05:55:42.45 ID:cm85iwke0.net

逆に鎌倉幕府がなんで鎌倉を本拠地にしたのかが意味不明なんだけど

引きこもって防衛するならいいんだろうけど、発展性ないよね

303 :

:2021/05/11(火) 06:02:46.61 ID:BqQE+lKb0.net

>>297

頼朝の嫁の政子の実家が北条氏で相模やからやろ

後に北条に乗っ取られるんだけど

305 :

:2021/05/11(火) 06:05:53.23 ID:2oXfI3GZ0.net

>>297

鎌倉時代には防衛しか考えてなかったから。

325 :

:2021/05/11(火) 06:40:54.89 ID:yYa3So8q0.net

>>297

後白河院がウザかったのと伊豆相模上総は第二の地元みたいなもので慕われていたから

559 :

:2021/05/11(火) 15:36:23.46 ID:NZupGm3r0.net

>>325

上総は平氏の故郷だし

鎌倉幕府の源氏って吾妻鏡読む限り、全員殺されてる様に勘繰れる

561 :

:2021/05/11(火) 15:37:05.29 ID:NZupGm3r0.net

>>325

上総は平氏の故郷だし

鎌倉幕府の源氏って吾妻鏡読む限り、全員殺されてる様に勘繰れる

347 :

:2021/05/11(火) 06:59:14.64 ID:jwPTnDQc0.net

272 :

:2021/05/11(火) 05:10:57.27 ID:slRFi8ov0.net

>>270

そうかスマンね 茨城農民なら知ってるだろうけど

関東平野や南九州台地は農地面積中 田:畑 比率が極端に低いだろ?

単純に稲作向けじゃないってことが言いたいだけなのよ

277 :

:2021/05/11(火) 05:19:24.20 ID:7Tt+Dqt40.net

>>272

いちいち喧嘩腰で見下さんと書き込めねえのか?

そういう所だぞ

279 :

:2021/05/11(火) 05:22:37.22 ID:2oXfI3GZ0.net

>>272

南九州台地は、水はけが良すぎて河川すらない

溜池作っても全部水が流れてしまうという環境だから畑作

関東ローム層は基本そこまでひどくないから治水技術が発展した江戸期に

普通にみんな水田耕作をやってました。

無知なんだから黙ってれば?

286 :

:2021/05/11(火) 05:34:46.02 ID:slRFi8ov0.net

>>279

そうか、勉強し直すわ

んで、江戸期にみんな水田やってたのに現代で田:畑比率が極端に下がった理由は何故?

291 :

:2021/05/11(火) 05:42:28.84 ID:2oXfI3GZ0.net

>>286

日本の都市住民が高台を好まないから、関東は

海抜が低いところほど優先して宅地になった。んで、低いところっていうのは

用水路が引きやすく水田になりやすいところってこと。

295 :

:2021/05/11(火) 05:51:08.83 ID:slRFi8ov0.net

>>291

関東は水利争い起きなかった珍しい地域って言われるくらい水は必要十分以上にあったのに?

何言ってるか分かんない…

298 :

:2021/05/11(火) 05:55:55.01 ID:2oXfI3GZ0.net

>>295

耕地より上に水源がないと水田は難しいってわからないんか?

自称兼業農家くんwww

302 :

:2021/05/11(火) 06:01:49.82 ID:slRFi8ov0.net

>>298

治水に苦労した街なのに上流に水がないとか…

308 :

:2021/05/11(火) 06:08:23.69 ID:2oXfI3GZ0.net

>>302

関東平野が一面の平野だと思ってんのかお前

お前本当に外出て歩いたら?

他の人も言ってる通り、水利の良いところで、宅地化を逃れたところは今までも水田だわ。

300 :

:2021/05/11(火) 05:58:48.16 ID:bubsDyte0.net

>>295

関西だから分かんないからググったけど利根川水系付近は水田多いぞ

306 :

:2021/05/11(火) 06:07:06.13 ID:slRFi8ov0.net

>>300

書き込みみて欲しいんだけど

利根川付近の田は江戸後期以降に人が開墾(入土)して作ったものなの

年月をかけて川が運ぶか、人が運ぶかしないと田んぼにはならないってことね

310 :

:2021/05/11(火) 06:10:32.13 ID:2oXfI3GZ0.net

>>306

あのな、日本で地盤改良せずに水田が開けたのは山間の台地だけなんだよ。

越後平野も濃尾平野も福井平野も、中世には水田なんてなかったんだよ。

お前本当に屁理屈野郎だなあ。

287 :

:2021/05/11(火) 05:37:09.61 ID:sKGEBl/g0.net

290 :

:2021/05/11(火) 05:41:59.31 ID:kPx7ZIK20.net

314 :

:2021/05/11(火) 06:19:03.94 ID:qZeG6tK40.net

328 :

:2021/05/11(火) 06:44:10.87 ID:7EhjpUIY0.net

帰国子女だから詳しくないんだけど、戦国時代以降の天下取りはなぜ天皇家を滅ぼさなかったの?

349 :

:2021/05/11(火) 07:00:10.69 ID:m0kYELPX0.net

>>328

信長は天皇家をどうする気だったか怪しいけど、秀吉は権威を利用しようとして家康は既存のシステムに不満がなかったのでそのままにした。

352 :

:2021/05/11(火) 07:14:49.60 ID:zXC41DmB0.net

>>328

それは守護霊を消すようなもんだ

家康はニセモノだけどな

366 :

:2021/05/11(火) 07:53:57.67 ID:tB+5s6SS0.net

>>328

武士は元々天皇家の血筋とされ、皆天皇につながる家系を誇っていた

それが領地を持つ上での正当性だったから

武力だけでのし上がれるのは下の方だけで国守に任じるのは天皇だったから、その称号、〇〇の守てやつが皆欲しかったのだ

下っ端には自称〇〇の守が多かったけど上に行くと自称ていうわけにはいかなかった

つまるところ天皇を中心とする仮想的な政府がまだ存続していたということだな

493 :

:2021/05/11(火) 12:58:40.56 ID:8sTkCnBV0.net

>>328

支配ってのは文化も含めてだからな

当時の文化の最先端の一翼担ってたのは天皇ら公家中心だし

細川幽斎が殺されなかったのもある意味文化の担い手だからだし

天皇を滅ぼす=ただの蛮族になるって考えもあったと思う

信長だけは自身で文化の創造もできたのが強みだよな

秀吉以降はそこがちと弱い

572 :

:2021/05/11(火) 15:58:55.62 ID:mFkD0sBC0.net

>>493

たぶん信長が本能寺で殺されてないなら

日本はキリスト教国になっていただろうな

天皇の権威否定に好都合だからなw

577 :

:2021/05/11(火) 16:25:24.16 ID:Bnux/Imn0.net

>>572

近年の研究だと信長はそれほど天皇に否定的ではなかったとの見方だよ

秀吉、家康の伴天連追放は宣教師たちの日本人の人身売買だったり、アジア地域に対する植民地支配があったりするから、そのままいけば信長も同じ道を辿ることになるんじゃないか?

584 :

:2021/05/11(火) 16:39:12.30 ID:lRaGVw4c0.net

>>577

徳富蘇峰のサン・フェリペ号事件の捏造に単を発する「朝鮮出兵はスペイン対策」説とか信じてる系?

秀吉のバテレン追放令はガバガバすぎるもので発令後も国内には多くの宣教師が残っていたし

朝鮮出兵ではキリスタン大名に宣教師が同行している

そのため秀吉のやる気のない追放令はキリスト教を嫌う朝廷へのアピールが目的だったのではと言われてる

500 :

:2021/05/11(火) 13:17:28.54 ID:9ajsHvlN0.net

>>498

>織田信長からの扱いだってパシリとして働かされた上に嫁と息子を殺すように命じた

徳川捏造史観w

506 :

:2021/05/11(火) 13:20:24.34 ID:YsdGSCPE0.net

>>500

そうでもないよ、直属の部下じゃないから

511 :

:2021/05/11(火) 13:24:16.84 ID:9ajsHvlN0.net

>>506

ダメおやじで息子と嫁に見限られて

クーデター起こされそうになって嫁・息子殺したのに

信長のせいってw

523 :

:2021/05/11(火) 13:37:12.41 ID:YsdGSCPE0.net

526 :

:2021/05/11(火) 13:38:51.68 ID:9ajsHvlN0.net

>>523

今度は!時代のせい!

なら、信長のせいにするなよw

てか、嫁子殺しはそうそうない畜生だわw

クズすぎる家康

533 :

:2021/05/11(火) 13:58:00.34 ID:YsdGSCPE0.net

>>526

いや、お家の為なら当然だろ

マイホームパパじゃないんだから

509 :

:2021/05/11(火) 13:23:15.84 ID:ERNfWnyL0.net

>>500

築山御前と松平信康知らんバカは黙ってろよ

512 :

:2021/05/11(火) 13:24:56.96 ID:LKbw9HfZ0.net

>>509

豊かじゃねーよ

江戸はそうだったが他の痴呆は江戸のアホどもと幕府を養うために貧しいままだった

517 :

:2021/05/11(火) 13:33:38.02 ID:9ajsHvlN0.net

>>509

捏造史観厨 ガイジか?w

嫁子殺しのクズ!

それが雑魚家

77 :

:2021/05/10(月) 23:35:31.35 ID:ysoheOR10.net

>>60

荒川ってのはその名の通り氾濫しまくってどうしようもなかった

江戸川も多摩川も同じく

徳川が河川整備してやっと治まった

80 :

:2021/05/10(月) 23:38:05.98 ID:0AqFCkMt0.net

>>77

川の周りにある土手って家康が作らせたのか

83 :

:2021/05/10(月) 23:39:45.23 ID:0uG4DHJR0.net

>>80

そんなのよりすごい事をやっている

「利根川東遷」でググれ

86 :

:2021/05/10(月) 23:41:56.61 ID:0AqFCkMt0.net

>>83

いや 土手の方が凄いだろ

重機もトラックもない時代にあんな高い土手を川沿いに延々と作ったんだから

ピラミッドよる凄いと思う

479 :

:2021/05/11(火) 12:21:29.02 ID:tjEI64df0.net

>>83

「荒川と利根川を河口まで分離した」ならわかるが「利根川を銚子に流した」なら18世紀末だぞ。

84 :

:2021/05/10(月) 23:40:45.72 ID:ysoheOR10.net

>>80

利根川はもともと東京湾に流れてたのを徳川が千葉に引き直したんだぜ

82 :

:2021/05/10(月) 23:39:06.38 ID:2CmE9jch0.net

100 :

:2021/05/10(月) 23:59:02.73 ID:Fi9hc73a0.net

>>82

家康もずっとやってたぞ

「水があるから開墾すればご飯食べ放題」を夢見て、そして成功した

まあ秀吉も江戸近辺の開墾進めてたしお金も出した

そもそも上杉を家康に抑えて貰うためにもあまり弱体化されると困るし

508 :

:2021/05/11(火) 13:23:11.56 ID:jvBAUG+t0.net

>>100

秀吉「上杉には徳川を抑えてほしいから120万石やるぎゃ」

秀吉「徳川には上杉を抑えてほしいからアンマ弱らせないようカネ出すぎゃ」

秀吉「!?」

109 :

:2021/05/11(火) 00:08:05.69 ID:5iJAK0g60.net

137 :

:2021/05/11(火) 00:38:55.89 ID:e653E8/s0.net

>>109

天皇が(元)城に住むってのはスゲー揉めたらしいな

475 :

:2021/05/11(火) 12:08:24.07 ID:nDL087pj0.net

465 :

:2021/05/11(火) 11:56:37.88 ID:5Nxxbv0U0.net

>>109

皇居は宮城で王城なんだよな

どういうことだよ

473 :

:2021/05/11(火) 12:04:05.23 ID:w/R/IQUF0.net

>>465

帝を江戸に迎えるにあたって適当な建物がなかったんだろ

新規に宮城をつくらなかったのは異例ではあるが旧来の遷都というかたちではなかったせいか

135 :

:2021/05/11(火) 00:35:36.04 ID:cd/rzwhO0.net

>>133

北条時代の城は石垣・櫓ではなく単なる館みたいなのでは?

148 :

:2021/05/11(火) 00:45:26.32 ID:1emzfohw0.net

>>135

関東の城は堀だよ堀

石垣とか考え方が違う

151 :

:2021/05/11(火) 00:47:38.89 ID:yegT6M7G0.net

>>135

北条氏が築城した鉢形城とかは石垣あるでよ

159 :

:2021/05/11(火) 00:53:02.88 ID:cd/rzwhO0.net

167 :

:2021/05/11(火) 01:04:42.39 ID:yegT6M7G0.net

>>159

せやで

作ったのは北条氏で小田原の役で廃城になってる

185 :

:2021/05/11(火) 01:17:56.57 ID:SlC/628b0.net

206 :

:2021/05/11(火) 01:47:55.17 ID:cd/rzwhO0.net

>>185

石垣ってイメージではないな、石積みって感じ。

359 :

:2021/05/11(火) 07:35:39.01 ID:6cJJt9ZQ0.net

>>206

戦国時代は突貫で拠点となる城を作ったから石積が当たり前

203 :

:2021/05/11(火) 01:44:25.74 ID:CXa4SVgd0.net

>>135

八王子城建ててた北条氏照なんかは

わざわざ信長の安土城の技術まで取り寄せてる

北条家は伝馬制や上下水道など江戸時代の基礎をかなり作り上げてた、侮れないよ

60 :

:2021/05/10(月) 23:18:18.01 ID:4pyWjtro0.net

65 :

:2021/05/10(月) 23:22:54.77 ID:aB9pxyY+0.net

606 :

:2021/05/11(火) 18:09:12.80 ID:HpULvXG10.net

>当時、辺鄙な田舎町でしかなかった江戸を家康が選んだ理由とは?

当時の江戸の地層からは、梅毒に罹患した人骨が発掘されている。

梅毒は大都会でないと罹患しない病気であった。

当時の江戸は既に発達した港町であり、東京湾中央部の流通の要として大変に賑わっていた。

「家康入府前の江戸は辺鄙な田舎町に過ぎなかった」という記録自体、家康の功績を過大に評価する目的で事実を捻じ曲げている。

619 :

:2021/05/11(火) 19:26:07.74 ID:IwUlEvAk0.net

620 :

:2021/05/11(火) 19:28:50.02 ID:vzjgFTcd0.net

>>606

江戸の人の9割は梅毒だぜ

よく子孫残せたよなあ

629 :

:2021/05/11(火) 20:07:15.92 ID:kAOPsjS50.net

>>620

タイムスリップしてきた医師がペニシリンを作ったかららしい

633 :

:2021/05/11(火) 21:14:39.60 ID:hZl04qBm0.net

692 :

:2021/05/12(水) 13:16:48.88 ID:WqUlI6XE0.net

>>1

江戸って表記は

文字を変えると穢土(穢い土)と読める

極楽浄土の浄土とは真反対の壊土

つまり未来に於いて日本の中で

阿鼻叫喚の地獄と化す場所として

古来より約束されていたのではないだろうか

695 :

:2021/05/12(水) 13:33:01.15 ID:pu+yYdRv0.net

>>692

「厭離穢土 欣求浄土」やな、家康の旗印に使われてるヤツだ

もしかすると江戸から浄土に改名してたかもしれねぇな

江戸を拠点にしながら旗印は↑というのはなかなか意味深で面白い、どんな考えだったのか

698 :

:2021/05/12(水) 14:14:02.43 ID:BmPqPfKg0.net

>>695

江はヤ行エで穢はア行エだから

そもそも別物なんだよ

現代仮名遣いだけ見てると気づかない

778 :

:2021/05/13(木) 13:34:59.23 ID:ifKcZxgq0.net

>>695

桶狭間で絶体絶命の危機に陥って切腹しようとした時にそこの寺の上人にその言葉を使って諭され、寺の衆の協力もあって逃げ切ることが出来た

それ以来その言葉を旌旗として用いるようになった

701 :

:2021/05/12(水) 14:55:13.10 ID:Pn7gYZAC0.net

731 :

:2021/05/12(水) 22:46:54.14 ID:yG8rZqWr0.net

>>730

逆にそれまでの人間は何故それに気づかなかったのかと。それ以前の1000年ぐらいの人たちは

742 :

:2021/05/13(木) 01:25:53.03 ID:j068SFQg0.net

751 :

:2021/05/13(木) 06:54:26.43 ID:uno3xOnh0.net

>>731

信長秀吉は近畿圏というか京にこだわり過ぎたかね。

しかも秀吉に至っては大きな判断ミス。鎌倉の先例に倣ってればわざわざポテンシャルある関東にライバル置かなかったと思う。傑物とは言え所詮成り上がりとなってしまうな。

754 :

:2021/05/13(木) 06:59:48.56 ID:VDQCTuy00.net

>>751

ライバルじゃねーしw

後世の結果論で語るなタワケ

774 :

:2021/05/13(木) 12:48:46.39 ID:9E/cas1V0.net

>>751

秀吉にはそれは無理

なぜって秀吉は学が無いから

残ってる文書見ると読み書き怪しいレベルなことは分かってる

家康は基礎教養きっちりあり、大鏡、増鏡とか愛読してたから

鎌倉幕府の良いところ悪いところをしっかり学んでた

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」の差だな

790 :

:2021/05/13(木) 19:39:59.16 ID:X/GVm34h0.net

>>774

今川家がうっかり英才教育を施したからね

760 :

:2021/05/13(木) 07:54:52.68 ID:j7vJzNOI0.net

>>759

経済でも上方の足元にも及ばなかったけどな

東京>大阪になるのは昭和中期まで待つことになる

768 :

:2021/05/13(木) 09:42:53.17 ID:WOcH9UIl0.net

>>760

明治政府(大久保利通)は大阪遷都を計画していたが、前島密が大阪は平野が狭いし外洋に接していないから都市発展が行き詰まる、論外

と突っぱねた

あとで大久保は前島の論を認め謝罪している

775 :

:2021/05/13(木) 12:51:59.95 ID:9E/cas1V0.net

>>768

日本をどういう国にするかで中心は決まるよ

米国等との交流を中心にする環太平洋国家なら中心は東京や仙台に置くべき

韓国や中国の繋りを重視するなら博多か大阪

北朝鮮やロシアを最重要相手国にするなら新潟

776 :

:2021/05/13(木) 12:52:16.58 ID:9E/cas1V0.net

>>768

日本をどういう国にするかで中心は決まるよ

米国等との交流を中心にする環太平洋国家なら中心は東京や仙台に置くべき

韓国や中国の繋りを重視するなら博多か大阪

北朝鮮やロシアを最重要相手国にするなら新潟

785 :

:2021/05/13(木) 14:29:07.95 ID:j9x74Tfe0.net

>>768

大久保さすがの器

どこかのスダレとは違う

788 :

:2021/05/13(木) 18:20:33.16 ID:EeYyqu9L0.net

>>785

大久保は日本史全体を見渡しても5本の指に入るレベルの政治家だからな

178 :

:2021/05/11(火) 01:14:02.22 ID://7zMgM50.net

こういうスレだと関西人がこぞって関東は江戸幕府が開かれるまで何もない田舎だったと言っているのが面白い

実際には地方都市位には栄えていたのだろうが、関東イコール格下という価値観が関西には未だあるんだろうね

186 :

:2021/05/11(火) 01:18:17.28 ID:shUfbs8+0.net

>>178

沼地で酷かったみたいよ

江戸時代前半は埋め立てが寄与して生産量増大、幸福な時期だった

755 :

:2021/05/13(木) 07:04:44.67 ID:cUZwDa0Y0.net

765 :

:2021/05/13(木) 08:49:37.37 ID:AJVpg89C0.net

>>178

鎌倉あたりまでと、江戸を飛び越えて群馬・栃木あたりは栄えてたな

江戸はゴミだったろ

2 :

:2021/05/10(月) 22:44:04.06 ID:FLH5nhlh0.net

307 :

:2021/05/11(火) 06:07:27.14 ID:VTMtXeN+0.net

>>2

風水的に良い場所って聞いたけど、湿地帯だったのか・・

239 :

:2021/05/11(火) 03:25:00.12 ID:Bn/ZyE740.net

雨振らない瀬戸内地方の農地を潰して首都にした方がいいな

東京はでかい田んぼにしよう

242 :

:2021/05/11(火) 03:29:59.59 ID:slRFi8ov0.net

>>239

関東平野って火山灰を含んで粘土化した泥地だぞ?

田んぼになんて出来るわけない

251 :

:2021/05/11(火) 04:15:39.59 ID:2oXfI3GZ0.net

>>242

外に出たことがないニートなのか。

外に出て歩けば普通にわかることがわからない頭でっかちタイプだな。

254 :

:2021/05/11(火) 04:21:13.77 ID:slRFi8ov0.net

>>251

先々代が秩父から土を持ってきて作った畑を持ってる都内住の兼業農家だが?

265 :

:2021/05/11(火) 04:52:16.25 ID:2oXfI3GZ0.net

>>254

関東平野にいくらでも水田があることは外に出てみればわかることだ

外に出ろニート

259 :

:2021/05/11(火) 04:34:21.58 ID:m31fkHvU0.net

535 :

:2021/05/11(火) 14:04:25.58 ID:9ajsHvlN0.net

>>533

お家の為()

自分のためだろw

というか、子だけでなく嫁までも殺して当然てw キチガイ家康

539 :

:2021/05/11(火) 14:21:11.23 ID:YsdGSCPE0.net

>>535

ヤクザの抗争の巨大版だからな。中国の無慈悲歴史に比べりゃ

日本の戦国時代なんて平和なもんだ

542 :

:2021/05/11(火) 14:28:12.18 ID:9ajsHvlN0.net

>>539

そんな中でも、嫁子殺害なんて例は幾つもないからな

鬼畜家康の外道所業

548 :

:2021/05/11(火) 14:38:53.32 ID:YsdGSCPE0.net

>>542

信長の気性もあるし、武田と通じるスパイ疑惑を掛けられ、しかも別居中

息子の信康の部下も家康とはうまく行っていない、そういうことで

将来を考えて始末してしまおうと判断した。当時としては合理的

疑われるようなことをすれば「死」を意味する

599 :

:2021/05/11(火) 17:45:59.27 ID:9ajsHvlN0.net

>>548

また徳川捏造史観ハジマッたw

捏造してまで嫁子殺しの大罪を無かったことにしようとする脳の病気

554 :

:2021/05/11(火) 15:09:10.37 ID:hZl04qBm0.net

>>535

数百年人斬り殺すことが正義だった時代のことを

現代の感覚で評しても意味なくね?

590 :

:2021/05/11(火) 17:23:56.32 ID:05keZsTJ0.net

>>588

山手線開通時の渋谷や原宿の写真を見ると

野っ原と雑木林と桑畑しかない

明治時代でこのレベル

594 :

:2021/05/11(火) 17:27:28.76 ID:/+K3ynXc0.net

>>590

三菱地所のcmでドヤ顔で丸の内は原野だったとか言ってるしな

597 :

:2021/05/11(火) 17:33:42.68 ID:05keZsTJ0.net

>>594

丸の内は武家屋敷が並んでいて

明治になって武家が退去したため無人化して荒れていた

山手線沿線は最初から武蔵野の原野

608 :

:2021/05/11(火) 18:12:25.15 ID:ssq9LMrr0.net

>>590

時代は違うけど

延喜式神名帳に記載された神社は現在の大田区より西にしかない

693 :

:2021/05/12(水) 13:20:30.13 ID:brzbooqX0.net

秀吉政権の政治軍事上の拠点は間違いなく大阪城

一方、豊臣政権は朝廷の権威を利用する公家政権としての側面もあったため

京都は重要だった、本来なら聚楽第がその場所だったのだが

秀吉が聚楽第を怒りに任せて破壊し、自分の代理であったはずの秀次を

一族皆殺しにしてしまったため、秀吉は京都での拠点を失い伏見に

留まる事になっただけ。伏見が豊臣政権の本拠などとんでもない話

702 :

:2021/05/12(水) 16:30:56.25 ID:pC++tPhw0.net

>>693

秀吉は平家みたいな朝廷権威を利用した政権構想

家康は源氏や足利みたいな武家中心による政権構想

721 :

:2021/05/12(水) 20:52:29.02 ID:a24De3dJ0.net

>>693

お前、小学校出てないのかよ

この時代は安土桃山時代やぞ?

安土大阪時代なんて言うバカはおらんで?

745 :

:2021/05/13(木) 04:46:04.54 ID:F02o2VIN0.net

>>721

秀吉の時代に桃山城なんて名称ねえよカス。

もともと桃山文化という美術史の方から来た名称で

今の歴史学では、正しく、織豊政権という呼び方のほうが主流

779 :

:2021/05/13(木) 13:35:21.01 ID:Hb9/jgJX0.net

>>745

昔から普通に伏見城がある地域の地名なんだけどなあ

704 :

:2021/05/12(水) 16:45:06.31 ID:BPDWPok00.net

関東が辺鄙な田舎扱いは違和感がある

田舎だったけど辺鄙じゃないだろ。

707 :

:2021/05/12(水) 17:06:51.98 ID:yVQjF1OJ0.net

>>704

杉並区高円寺なんて鷹狩りする場所だったんだよ

それこそ神田あたりが江戸でしょ

710 :

:2021/05/12(水) 17:18:01.27 ID:O3uPba9B0.net

>>704

京都→大阪、神戸、奈良、金沢、出雲、伊勢、名古屋、博多

全部東京より近いのよ

東京なんか昔の人からしたら辺鄙もいいところ

東京→・・・・

東京自体が圧倒的なだけ

725 :

:2021/05/12(水) 21:04:08.48 ID:a24De3dJ0.net

>>710

お前が東国を知らんだけだろ

鎌倉、公方のおわす古河、堀越、小弓、

延喜式神名帳で日本で神宮と称させれるのは伊勢、鹿島(常陸)、香取(下総)の3つのみ

出雲や諏訪や住吉や大神の神社より格上

そもそも奈良の春日大社は常陸国の鹿島神宮の分社

桓武天皇が定めた国の格付けでも最上位の親王任国は常陸国、上総国、上野国の3つのみ

741 :

:2021/05/13(木) 00:27:45.48 ID:ZkiVrLPA0.net

江戸幕府成立前は今の印旛沼あたりに

東京湾くらい大きい湾「香取海」があって

北に鹿島神宮と南に香取神宮あり

共に勅許が必要な神宮で

常総と房総が朝廷支配の関東拠点だった。

江戸は漁村で府中も品川も地味

744 :

:2021/05/13(木) 03:51:14.21 ID:gjuL1NfH0.net

>>741

地味というほどでもなかったはずだよ

漁村というよりは港町って感じで

徳川家が整備して大繁栄した江戸と比べて

寂れた寒村だの言われることが多いけど

実際はそこそこの地方都市

上杉ファミリーの争いで

応仁の乱以前からアウトレイジな空気ではあったけど

その過程でそこそこ存在感を示した太田親子が

川越城、江戸城を建てて、その城下町なんかもあって

それなりに栄えていたんだぜ

771 :

:2021/05/13(木) 10:46:30.44 ID:+YWQbQaC0.net

>>744

太田道灌の頃は江戸湊は交易が盛んだったようだが、後北条氏の時代は中心が小田原だったし、すっかり寂れていたようだよ

家康が入城した時はせいぜい百戸しかなかったとか

葦原だったというから喫水の浅い舟しか入れなかっただろう

日比谷入江は平川の土砂で大分埋まっちゃってたんではなかろうか

もし江戸湊が使えるならわざわざ道三堀作る必要ないよね

749 :

:2021/05/13(木) 06:34:27.01 ID:CvuEy/ma0.net

>>741

古河公方のいた古河城や鴻巣御所も水に囲まれた浮島なんだよな

城郭と言うより御殿とか呼んだ方がふさわしい感じだけど

武蔵国の一の宮の氷川神社の神さまも見沼の水辺の神だったと言われている

鴻巣とか鷺宮とか菖蒲なんていかにも水辺っぽい地名も多いし

関東の古くからの家系とか、水辺との縁が強い感じはするわ

103 :

:2021/05/11(火) 00:00:55.99 ID:5UItJdjR0.net

>おそらく秀吉は、剣呑な敵対者を少しでも遠くへ追いやり、その隙に豊臣政権を盤石なものにしたいと考えたのであろう

これってよく言われるけどおかしくね?

だったら難癖付けて領地召し上げた方がいいじゃん。

474 :

:2021/05/11(火) 12:06:55.91 ID:nDL087pj0.net

>>103

おとなしく召し上げられるほどの力しかなければそうだろうけど

476 :

:2021/05/11(火) 12:09:19.63 ID:bRL1hZiC0.net

>>103

そんな無碍な事したら反秀吉派が立ち上がることを恐れたとか

125 :

:2021/05/11(火) 00:24:57.16 ID:VHW3LE/P0.net

140 :

:2021/05/11(火) 00:41:33.02 ID:cd/rzwhO0.net

>>125

徳川が呼び寄せたというより、沼地を与えられた西本願寺が仕方なく作った感じだと思うよ。

秀吉が西本願寺を擁立したのに対し、徳川は東本願寺擁立だったから西は東より格下だった。

166 :

:2021/05/11(火) 01:01:45.20 ID:yegT6M7G0.net

>>140

なんかいろいろ時代認識ずれてね?

最初は西本願寺は浅草寺の門前にあったのよ

浅草御堂とか呼ばれてた

それが家綱の時代に明暦の大火で燃えてしまって

防火の区画整理と越前松平藩(東本願寺支援)の強い要望で築地の浜の地に移動させられたのよ

136 :

:2021/05/11(火) 00:36:15.98 ID:9EcIIkdh0.net

家康の厭離穢土欣求浄土、って言葉を見るたびに

家康は、江戸のこと穢土って思ってたんかなぁ、ってちょっともやもやする。

144 :

:2021/05/11(火) 00:43:48.64 ID:cd/rzwhO0.net

>>136

穢土から悟りを開くまでの53の仏道修行段階を重ねたのが京都までの東海道五十三次。

153 :

:2021/05/11(火) 00:50:29.25 ID:nptymwAr0.net

>>144

江戸から伊勢じゃないの?

まあ元々東海道って名前自体は京都ー伊勢間だったらしいけど

163 :

:2021/05/11(火) 00:57:49.21 ID:cd/rzwhO0.net

141 :

:2021/05/11(火) 00:43:03.58 ID:O9gI7uYR0.net

神奈川や千葉は台風の被害を受けるのに

東京は、毎回、ほぼ無傷って凄いわ

147 :

:2021/05/11(火) 00:45:18.79 ID:cd/rzwhO0.net

>>141

房総半島は年中風が強いって聞いたことがある。

そりゃあ出っ張ってるもんな。

172 :

:2021/05/11(火) 01:08:05.43 ID:iHJ60Vs50.net

168 :

:2021/05/11(火) 01:05:49.17 ID:JBfMtix50.net

与えられた支配地域を考慮したら、鎌倉、小田原は南に寄りすぎだろ。

情報と交通の中心地。

船を活用出来る湾。

江戸は立地に優れた場所だわな。

180 :

:2021/05/11(火) 01:14:30.63 ID:shUfbs8+0.net

>>168

鎌倉と小田原は周りが山ばかり

都市開発ですぐ手狭になるので候補から外された

583 :

:2021/05/11(火) 16:38:27.60 ID:5hlWL+BU0.net

>>168

関八州の代官所は韮山だぞ。

今と違って、当時は大消費地の京都や大阪に近い方が拠点になるんだぞ。

グンマーやトチギーって言うところは蝦夷の防御壁の役割だぞw

193 :

:2021/05/11(火) 01:28:08.20 ID:yegT6M7G0.net

太閤検地の時点で家康の石高は255万石

豊臣家の蔵入地222万石より多いという

他の大大名は毛利112万石、上杉120万石

で圧倒的なのに更に開墾しまくって関ヶ原直後には400万石に

504 :

:2021/05/11(火) 13:19:33.12 ID:8/foWTkS0.net

>>193

蔵入地って豊臣政権に直接入る土地だから、

加藤とか福島とか豊臣恩顧大名を含めた豊臣家の領土って言うと織田家の全盛期よりも大きいくらい。

この黄色いのに加えてきた九州も大体が豊臣家の領地。

611 :

:2021/05/11(火) 18:28:20.17 ID:S18dZfC70.net

>>193

ちょっと調べたら家康はこの中から

井伊直政12万石

榊原康政10万石

結城秀康10万石

本田忠勝10万石その他多数かかえてる

秀吉の直臣は蔵入地とは別でそれぞれが領主

194 :

:2021/05/11(火) 01:30:39.86 ID:vypS+kTV0.net

中世から江戸はそれなりに発展していたのは確実

っていうのが今の研究の到達地点なのに

家康が来てから大きく発展したのはそうだけど

222 :

:2021/05/11(火) 02:23:14.94 ID:jnKJ2em90.net

>>194

家康の功績を強調したいからね

しかし関東全体が人口の少ない沼地とか誤解してる人はどこからやってくるんだか

ちょっと考えたらおかしいってわかるだろうに

234 :

:2021/05/11(火) 03:11:50.54 ID:2oXfI3GZ0.net

>>222

中世までは、治水技術が未熟だったので、排水が容易な盆地や扇状地でないと

水田は開けなかった。室町期に治水技術の進歩で福井平野や濃尾平野の干拓が進んで

織田家や朝倉家などの新興豪族が巨大勢力になったが、

その頃はまだ、関東平野にはその進歩が及んでいなかった。

411 :

:2021/05/11(火) 09:27:32.89 ID:jnKJ2em90.net

>>234

江戸以降、利根川の治水、手賀沼印旛沼の干拓など関東の開発が進んだのは事実だが、関東全体が沼地だったなんて話はない

208 :

:2021/05/11(火) 01:49:59.84 ID:EFOk/wnv0.net

バラバラに1国ずつもらったとかなら江戸にはならなかったかもしれないけど

8州一気にもらったら別におかしいとは思わないな

212 :

:2021/05/11(火) 01:55:12.68 ID:JShm3CP60.net

>>208

常陸は佐竹じゃねえの?

家康がどのくらい持ってたか知らんけど大部分は佐竹でしょ

216 :

:2021/05/11(火) 02:02:57.92 ID:EFOk/wnv0.net

>>212

関八州の棟梁みたいに言われているから書いたけど佐竹たぶんまだ秋田に飛んでないわな

関東平野一気にもらったら重心とかを考えて今まで使っていた中心地とずらす考えが浮かんでも

おかしくはないよねと言いたかった

249 :

:2021/05/11(火) 04:09:26.05 ID:mBrd6umB0.net

そりゃ京都みたいなウンコ流れてくる乞食川下なんかよりはずっと首都向きだったからとしか言えん

天皇家は東京に引っ越しました。

引っ越しゴミとして置いて行かれた京都の皆さんは

以後黙ってろ

256 :

:2021/05/11(火) 04:27:28.22 ID:q/0XLQCd0.net

>>249

天皇のほうがゴミだろ

京都人は天皇というゴミを捨てられてせいせいしてる筈

口では逆のこと言うかもしれんがほらあれイケズの京都人だから

269 :

:2021/05/11(火) 04:59:51.52 ID:yWFbMn3p0.net

>>249

でも家康、江戸が嫌でずっと駿府に引きこもってたやん

285 :

:2021/05/11(火) 05:33:33.79 ID:sKGEBl/g0.net

秀吉による遠方への領地替えが

勝者の王道楽土となっただけ

本能寺が無ければ、安土が日本の首都だったろ

安土が首都の仮想戦記とか無いのかな

289 :

:2021/05/11(火) 05:41:53.29 ID:nmRHC57A0.net

>>285

そういうのなろう系ラノベで見たな

超未来のチカラを手に入れた信長がしぶとく生きてて敵に討たれず、老衰で死んだ

293 :

:2021/05/11(火) 05:45:59.44 ID:2oXfI3GZ0.net

>>285

そもそも信長が本願寺と戦ったのは

信長が大坂講堂のあった場所に本拠を作りたかったから

立ち退けと言い出したのが発端。

つまり、そもそも大阪城は秀吉のオリジナルじゃなくて信長の政策。

つまり信長政権が続いても首都は大坂であって安土にはならない

333 :

:2021/05/11(火) 06:46:54.55 ID:wJWGbFiO0.net

家康は何事も信長のマネしかしてないからな

信長が安土城下作ったのマネしただけ

晩年は信長みたいに跡取りと一緒に殺されないように

自分は駿河に引っ込んで同時に殺されるのを回避した

494 :

:2021/05/11(火) 13:03:17.66 ID:8sTkCnBV0.net

>>333

家康にとって信長は憧れのおにいちゃんで

秀吉にとっては憧れの上司だったしな

当時ネットもない時代にあんだけの見せられるといろんな意味で影響受けるやろ

前衛的すぎる

498 :

:2021/05/11(火) 13:13:28.89 ID:ERNfWnyL0.net

>>494

徳川家康にとっては信長秀吉はただのワンマンクズ上司だけど

織田信長からの扱いだってパシリとして働かされた上に嫁と息子を殺すように命じたり

豊臣秀吉だって一度は天下取りで争ったからな、同盟していた織田信雄が裏切らなければ勝てたかもしれないし

400 :

:2021/05/11(火) 09:06:19.39 ID:k8qEOTBS0.net

>>394

信長は強引にやり過ぎたからな

光秀が謀反せんでもいずれ誰かが謀反して暗殺されただろうから

仮に生きててもその後が怪しいしワンマン過ぎると次の代で崩壊パターン多いし

450 :

:2021/05/11(火) 11:33:50.32 ID:lRaGVw4c0.net

>>394

>>400

歴史学者の研究書でも指摘されてるな

本能寺の変がなくっても…

https://book.asahi.com/article/11632318

織田信長 [著]池上裕子

本能寺の変がなかったら、天下統一は早くに成就したのではないか。日本史上有数の関心を集めるだろうこの「もし」に、著者は「はたしてそうだろうか」と疑問を投げかける。たとえば、織田信長は征服を狙う地の武士を利用しても、目的を達成すれば使い捨て、経営は譜代家臣に委ねた。戦争の目的は領国拡大にあり、武士階級の統合を目指したとは言い難い、と。事実、謀反と抵抗に悩まされた生涯であった。著者は史料を丹念に検証し、旧体制の破壊者、革新者といった織田信長のイメージを一つひとつはぎ取っていく。発給文書の内容から、領主は見ても百姓や村とは向き合わない「農政・民政がない」支配者であった、というように。

497 :

:2021/05/11(火) 13:10:31.09 ID:ERNfWnyL0.net

>>450

織田信長の天下布武は滋賀の安土城を拠点に羽柴柴田明智滝川による地方分権化だからな

本能寺の変の結果、豊臣秀吉が引き継いだけど

404 :

:2021/05/11(火) 09:12:54.36 ID:AuiQaTv+0.net

朝鮮出兵を断って力を温存し江戸と仙台を遮断している福島の会津91万石蒲生氏郷は関ヶ原の2年前に死没

加賀の前田利家も死没 ついでに蒲生の同盟国で仙台を福岡岩手で挟む形で包囲していた南部信直もその後死没

後は五大老の越後上杉を難癖つけて叩けば協力者の政宗を陸奥から引っ張ってこれるとこう思ったわけだ

家康の作戦勝ちやな

秀吉もあんなにガチガチに親豊臣派で固めた関東奥州を突破されるとは思わなかっただろうな

409 :

:2021/05/11(火) 09:26:06.00 ID:9ajsHvlN0.net

>>404

秀吉存命中は手も足も出なかった言いなり雑魚

それが家康

人望で言えば、秀吉どころか、前田利家の脚元にも及ばない三下

525 :

:2021/05/11(火) 13:38:36.69 ID:yMQnjtUU0.net

>>409

秀吉存命中は江戸に引きこもった方が得なんだから中間管理職で十分

家康は既得権益の確保が第一

秀吉が死に気がつけば自分が天下一の大名になったからむしろ困ったことになったようなもの

427 :

:2021/05/11(火) 10:33:33.76 ID:Zz3CgI4e0.net

津川の家康も良かったけど大昔関ヶ原というタイトルのドラマの森繁爺が如何にも狡猾な策士という雰囲気でそれっぽかった

433 :

:2021/05/11(火) 10:54:26.43 ID:JI9dy+HN0.net

>>427

三成=加藤剛

左近=三船

正信=三國

福島=丹波

という神配役でしたな

458 :

:2021/05/11(火) 11:50:44.72 ID:JYNCqbvY0.net

>>433

とんでもないメンツだなw

もうそんな脂っこい役者で戦国ドラマとか映画とか撮れないだろうなぁ

467 :

:2021/05/11(火) 11:59:15.28 ID:9y/3RCI60.net

>>458

北政所が杉村春子で

茶々が三田佳子だからなw

463 :

:2021/05/11(火) 11:52:20.93 ID:7kjqnBck0.net

関西や阪神がネットで叩かれやすい風土を作ったのは家康

472 :

:2021/05/11(火) 12:02:54.62 ID:O3ICMQuB0.net

>>463

もともと1970年までは大阪が日本一の都市だったんだよ

だから東京はなんとか引きずり降ろそうとヘイトしまくってた

90年代に金融ビッグバンで本社を東京に集めて、ネット時代に大阪ヘイトやりまくってこうなった

東京は田舎者の悪いところを集めたような街だからな

481 :

:2021/05/11(火) 12:22:31.17 ID:RJyd90T70.net

>>472

そういう、いいわけと負け惜しみでデマを言いふらすから大阪はバカにされるんだよww

関西人が日本のリーダーとしとふさわしくないと引きずり下ろされた理由が

自分を見て良くわかるだろ?ww

本当にみっともない生き物だよw

575 :

:2021/05/11(火) 16:07:31.79 ID:9kkwbN4b0.net

>>481

ここはニートが理解できるような低レベルなスレじゃないぞ

483 :

:2021/05/11(火) 12:30:10.27 ID:Studc63q0.net

家康が江戸に来たときの状況ってよくわからないんだよね?

伝記なんかは偉大さを見せようと話を盛るからね

本当に寒村だった説から太田道灌が基盤作ってた説もあるし

489 :

:2021/05/11(火) 12:39:22.35 ID:pWJz90ML0.net

>>483

偉大さというか客観的にみると

統一された天下を壊したテロリストなんだよね

勝てば官軍とはよく言ったもんで

490 :

:2021/05/11(火) 12:39:23.31 ID:w/R/IQUF0.net

>>483

記録に残らない程度だったことは間違いないんじゃないの

東の未開地でも屯倉や良港があれば知られているはず

492 :

:2021/05/11(火) 12:53:25.56 ID:lRaGVw4c0.net

信長の楽座とは座の廃止どころか座を認めた上で税を軽減するという座の優遇政策だった

関所についても信長は他の大名と同じく支配拡大で不要になった軍事関は廃止しても

関税を徴収する商業関は多くが存続していた

例えば信長支配後の京では関税徴収の先駆けである京の七口が引き続き存在していて

琵琶湖においては堅田衆の関税を織田に上納までさせていた

こうした商業関の廃止が進むのは信長ではなく秀吉の時代

明治以降に定着した「織田信長=既得権益と戦い新たな時代を築いた英傑・天才」という史観は近年の歴史研究の世界ではもはや時代遅れ

むしろ畿内における既得権益との癒着や支配地への過酷な課役、京の地子銭の復活などの前時代な方針こそが織田氏の権力拡大に多いに寄与したとされる

ちなみに「楽市楽座」の通説は戦前期に皇国史観で有名な平泉澄が確立させたもの

530 :

:2021/05/11(火) 13:47:59.87 ID:hmgEgOpO0.net

576 :

:2021/05/11(火) 16:17:23.59 ID:lRaGVw4c0.net

>>530

平泉澄のことが?

>>571

大坂(大阪)は室町時代に本願寺の本拠地が移転してから急速に開発が進んで

当時の宣教師も「日本の富の半分が集まる」と書き残すほどだった

そもそも大坂という地名自体、本願寺中興の祖・蓮如が呼び始めたもの

499 :

:2021/05/11(火) 13:17:03.35 ID:YsdGSCPE0.net

今日の公家将軍家の足利そして駿河の今川は人的交流もあり

知性と教養、軍事孫子の兵法あたりは基本的な素養

竹千代君は出来が良く義元から可愛がられ今川勢の有力武将を期待されていた

尾張は大量破壊兵器を持つアメリカみたいなもん

661 :

:2021/05/11(火) 23:53:07.84 ID:9i5X2PtP0.net

>>499

お前も言ってんのか

今川も元々は三河であり、何で叡智の拠点であった三河人が駿河の田舎者に教化されなあかんねん

◇元弘の変(1331〜1333年)室町幕府の支配層、三河武士◇

【三河県岡崎市】

・足利氏(宗家、鎌倉公方):大門屋敷、近辺(八剣神社内)に足利尊氏の墓あり

・斯波氏(足利一族):管領家、奥州管領家、奥州探題、羽州探題、守護職(安房、若狭、越前、越中、尾張)、屋敷(跡地に永源寺)

・仁木氏(矢田一族):幕府執事、守護職(伊賀、伊勢、志摩、三河、遠江、武蔵、摂津、丹波、丹後、備後)、仁木城

・細川氏(矢田一族):管領家、守護職(伊賀、伊勢、志摩、摂津、和泉、河内、若狭、越前、越中、備中、備後、淡路、阿波、讃岐、伊予、土佐、日向)、細川御前田城、細川城山城、細川権水城

・上地氏(矢田一族、細川氏分家):上地城

・上地氏(矢田一族、仁木氏分家)

・高氏(足利被官):室町幕府執事、守護職(伊賀、伊勢、志摩、尾張、三河、武蔵、上総、和泉、河内、下野、丹波、石見)、屋敷(跡地に総持寺)

・上杉氏(足利被官):関東管領家、守護職(伊豆、武蔵、上野、丹後)、日名屋敷

・倉持氏(足利被官):奉公衆、便寺屋敷

・粟生氏(足利被官):奉公衆、秦梨城、秦梨城山城、梅藪屋敷、西熊屋敷

【三河県幸田町】

・大草氏 (足利被官):奉公衆

・大場氏 (吉良被官):深溝城

【三河県豊田市】

・上野氏(足利一族):守護職(丹後、石見)、奉公衆

・中条氏(足利被官):守護職(尾張)、奉公衆、金谷城

662 :

:2021/05/11(火) 23:53:49.56 ID:9i5X2PtP0.net

>>499

続き

【三河県西尾市】

・西条吉良氏(足利一族):将軍御一家、西条城

・奥州吉良氏(足利一族):奥州管領家、守護職(因幡、但馬)、関東公方御一家、東条城

・一色氏(足利一族):四職家、九州探題、守護職(筑前、肥前、肥後、日向)

・荒川氏(矢田一族):戸賀崎氏分家)守護職(丹後、石見)、戸ヶ崎城

・饗庭氏(足利被官):奉公衆、饗庭城、饗庭命鶴丸

・小笠原氏 (吉良被官):幡豆小笠原氏、三河守護代

・大河内氏 (吉良被官):引馬荘荘官

【三河県豊川市】

・関口氏(足利一族):奉公衆

・星野氏(足利被官):藤姓熱田大宮司一族、奉公衆

・萩氏(足利被官):藤姓熱田大宮司一族、奉公衆

【三河県豊橋市】

・石橋氏(足利一族):将軍御一家、守護職(若狭、伯耆、備後)

【三河県新城市】

・設楽氏(足利被官):三河伴氏、奉公衆

・富永氏(足利被官):三河伴氏、奉公衆

529 :

:2021/05/11(火) 13:44:57.19 ID:kWM7JwGs0.net

海と川がある

北海道までいれて日本列島のほぼ真ん中

それだけで十分

603 :

:2021/05/11(火) 17:58:08.62 ID:X+TtGPEW0.net

>>529

当時北海道(蝦夷地)は日本ではなかったと思う

607 :

:2021/05/11(火) 18:12:00.97 ID:0UaV8yoU0.net

552 :

:2021/05/11(火) 14:56:33.53 ID:MJ588zoC0.net

江戸は湿地帯だったな しかも毎年水害が出るような土地

都市をつくるには不適切な土地だったが魔改造したよね

555 :

:2021/05/11(火) 15:12:26.03 ID:0UaV8yoU0.net

>>552

落語品川心中のオチで使われたように

江戸の海は浅瀬が続いている

埋め立てが簡単

反面、外国船のような大きな船を停めるのに不向きなので、横浜港や横須賀港を外港にした

578 :

:2021/05/11(火) 16:28:24.52 ID:Bnux/Imn0.net

>>555

大船が寄せられないから都市防衛としても江戸は良かった

小田原も同じ理由で海上防衛に強かった。

568 :

:2021/05/11(火) 15:47:43.77 ID:jU1r39uG0.net

既に自分の理想通りに作られた街があるのに

また最初から作るのはバカだろ。

それに生い先短い老人だし、物質的な新しいこと始めても最後まで見届けられないであろう事を「無責任である」と感じるだろう。

571 :

:2021/05/11(火) 15:56:15.44 ID:8/foWTkS0.net

>>568

それ大阪を作った太閤さんの前で言えるの?

570 :

:2021/05/11(火) 15:51:58.92 ID:hzeFKRTZ0.net

北条性って今まで一度も見たこと無いな

東京生まれ茅ヶ崎育ち、大学は東京

573 :

:2021/05/11(火) 16:00:37.01 ID:ErodTaTP0.net

650 :

:2021/05/11(火) 22:58:54.24 ID:YITukNRN0.net

610 :

:2021/05/11(火) 18:14:00.36 ID:ESBMpZNm0.net

628 :

:2021/05/11(火) 19:56:04.63 ID:70iZsggf0.net

>>610

上野と浅草とあと他二ヶ所に結界つくってる説は聞いたことあるけど

都市伝説かも

631 :

:2021/05/11(火) 20:10:46.23 ID:/F5VKFjJ0.net

>>628

都市伝説じゃないよ

江戸は京と同じで風水や陰陽道で都市計画されてる

天海つー高僧が色々助言してた

640 :

:2021/05/11(火) 22:15:26.64 ID:SZZRhnsX0.net

今川時代は扱いよかったもん

今川義元の家庭教師が直接家康を指導してた

おかげで京都に行ったときも、公家相手にちゃんと礼儀を保って付き合うことが出来た

644 :

:2021/05/11(火) 22:46:51.44 ID:hm1G+Gif0.net

646 :

:2021/05/11(火) 22:49:08.08 ID:hm1G+Gif0.net

>>640

つーか、洛中の支配層として三河人がうじゃうじゃいて、公家の相手の礼儀も糞もねーだろう

室町幕府 三河国の日本支配構造

【奉公衆】

・奉公衆は、室町幕府に整備された幕府官職の1つ

・将軍直属の軍事力で、5ヶ番に編成された事から番衆、番方などと呼ばれた

・奉公衆の人数は全国合計250〜300人

・三河国の奉公衆は全国で最大人数、又三河国出身の奉公衆も最大人数

・5番衆の番頭

一番番頭 細川氏、二番番頭 桃井氏、三番番頭 上野氏、四番番頭 石垣氏(畠山氏)、五番番頭 大館氏

三河国の奉公衆一覧(全52家)

【藤姓熱田大宮司一族】

千秋、萩、星野、二階堂、毛利(大江氏流)

【足利一族】

荒川(戸賀崎流)、一色、伊奈、上野、吉良、天竺(細川氏流)、仁木、細川、三淵(細川氏流)、和田

【足利被官】

伊勢、饗庭、朝倉、飯尾、岩堀、大草、高、久下、小嶋、中条、二宮、彦部

【三河源氏】

足助、水野

【三河伴氏】

設楽、黒瀬、富永

【美濃源氏】

土岐、長山(土岐氏流)

【桓武平氏】

神谷、山下

【その他】

宇津野、大内、借宿、河内、小林、疋田、桜井、進土、杉山、堤、長、西部、本郷、丸山、三浦、大和

645 :

:2021/05/11(火) 22:47:12.30 ID:vrbIGR9C0.net

小田原がそんなに栄えてたの知らなかった、かまぼこくらいしか知らない

653 :

:2021/05/11(火) 23:03:29.99 ID:SZZRhnsX0.net

667 :

:2021/05/12(水) 00:25:03.53 ID:1hCmMiqS0.net

>>645

戦国時代は東日本1の都市。江戸時代も東海道の宿場町としては1、2を争う規模だった

明治時代に東海道線が箱根を越えられず、今の小田原駅を通らないで国府津で迂回してしまったせいで廃れてた

679 :

:2021/05/12(水) 08:45:21.33 ID:Z/dlCRop0.net

単なる都落ち

人が住める北限にとどめたのは太閤殿下の温情措置

699 :

:2021/05/12(水) 14:18:53.27 ID:2sShO0NI0.net

>>679

常陸国が一等国だったよね

平安時代

みな行きたがったという

703 :

:2021/05/12(水) 16:42:30.70 ID:qhKs5l7E0.net

>>699

律令以前は三浦半島や安房辺りが

温暖で農作物や水産物が滋味濃厚だから

なんやかんなと定住したらしい

確か千葉の我孫子も早くに滅ぼされた豪族阿毘子氏が都落ちして逃げてきたところと言う伝説がある

682 :

:2021/05/12(水) 09:23:07.79 ID:brDHOWBL0.net

696 :

:2021/05/12(水) 13:37:46.59 ID:FQ4CUw6l0.net

>>682

八王子城と勘違いしてるぞ。

小田原は降伏開城したからほぼ無傷。

720 :

:2021/05/12(水) 20:49:49.42 ID:fbSwP7rY0.net

110 :

:2021/05/11(火) 00:08:47.80 ID:N67nPeyb0.net

同じく湿地帯の大阪という見本があったから水運による発展は見越してただろ

124 :

:2021/05/11(火) 00:19:04.12 ID:cd/rzwhO0.net

111 :

:2021/05/11(火) 00:09:41.98 ID:n/yafkUs0.net

信長は岐阜だったか

もし信長が天下取ってたら岐阜が発展してたんだろうか

116 :

:2021/05/11(火) 00:12:23.71 ID:2GBz9rQP0.net

>>111

【信長の本拠地変遷】

名古屋→小牧→岐阜→安土→大阪(予定)→北京(野望)

150 :

:2021/05/11(火) 00:47:31.57 ID:jnA0aVbB0.net

200 :

:2021/05/11(火) 01:36:14.60 ID:qZeG6tK40.net

>>150

そら関東は関東山地、越後山脈、阿武隈高地と周囲を山に囲まれた雨陰地帯だから当たり前だ。

それでも関東が水が豊富なのは河川のおかげで灌漑と農業用水、飲料水の確保に努力した。

現在でも埼玉や千葉には江戸時代以来の用水か一部残っている。

170 :

:2021/05/11(火) 01:06:54.82 ID:k9LcR7+G0.net

>>1

これ書いたやつって本物のバカだろ

信用ならない奴をわざわざ目が届かないところにはやらない

安定していない東北の抑えとするくらい家康のことを信用していた

356 :

:2021/05/11(火) 07:20:50.14 ID:ESehWcIX0.net

>>170

秀吉は誰も信用してなかったんだよ

何せ自分は農民の子供が侍の上に座ってんだからな

嫉妬と怨嗟の声で臆病な猿になってたんだ

192 :

:2021/05/11(火) 01:27:37.01 ID:/r1Xr/YR0.net

本当に秀吉の意志なのかな

劉備尊敬してた家康だから、関東を蜀に見立てて、天下三分の計ならぬ天下二分の計を画策してた可能性はある

205 :

:2021/05/11(火) 01:47:04.22 ID:SZZRhnsX0.net

>>192

そもそも江戸が良いと言ったのが秀吉

水不足にならず平野部も多く開墾に最適

水運も問題ない

なおかつ上杉を押さえてもらう人が家康意外にいになかった

家康にしても三河以来の土着の武士を土地から切り離して使役できるようになるのでそう悪いことでも無かったのよ

230 :

:2021/05/11(火) 02:55:53.62 ID:0UaV8yoU0.net

品川湊は鎌倉時代からそこそこ栄えていたと言う

江戸城周辺は人があまり住んでないから

新規開発するのに向いていたんじゃね

勧めたの秀吉らしいじゃん

638 :

:2021/05/11(火) 21:44:24.10 ID:SZZRhnsX0.net

>>230

秀吉にしてみれば東北、特に上杉、伊達を押さえてくれる人が欲しかった

こそに仲の良い家康君に頼んだ

秀吉と家康はみんなが言うほど仲悪くないよ

241 :

:2021/05/11(火) 03:29:56.98 ID:BqQE+lKb0.net

まあそろそろ東京以外に首都移転も悪くないとは思うけど

関東大地震が来てもおかしくない時期らしいし

災害が起きてから移転か起きる前に移転か

247 :

:2021/05/11(火) 04:03:14.36 ID:UTX/VpVL0.net

まあ関東平野の海沿いの海抜低い地域は人がたくさん住む土地じゃないからな

昔から関東住んでる家の人とかそういう地域にはまず住まない

江戸時代だって湾岸は他所から来た商人とか外国人の住む場所だった

>>241

相模トラフは周期的にまだだいぶ先

次は東南海だよ

261 :

:2021/05/11(火) 04:42:39.68 ID:slRFi8ov0.net

>>259

そりゃ川の流れなどで自然と適地になったところは部分的にはあるわな

入土してる場所との見分けはつかないと思うが

268 :

:2021/05/11(火) 04:58:36.18 ID:m31fkHvU0.net

>>261

> 田んぼになんて出来るわけない

> 田んぼになんて出来るわけない

> 田んぼになんて出来るわけない

この嘘つき

267 :

:2021/05/11(火) 04:57:10.13 ID:slRFi8ov0.net

>>265

自然の摂理で局所的に適地になった

人が手を入れてそれらを作った

ただそれだけつってんだろシツコイな

270 :

:2021/05/11(火) 05:02:10.49 ID:7Tt+Dqt40.net

>>267

自分のいい加減な発言のせいだぞ

他人のせいにしちゃダメ

271 :

:2021/05/11(火) 05:09:16.71 ID:1wcDArep0.net

>>269

家康が駿府にいたのは、子供の頃に駿府にいて愛着があったから。

また、これは想像だけど、江戸より西にいることで、西国大名が謀反して東へ攻めてきた

時に対応するため。

駿府で防いでいる間に、箱根の関で防御を固めればいいし、箱根を突破されても、

その間に江戸で防御を固められる。

まぁ、もっと西の和歌山と名古屋に息子たちを配置してたんだけど。

464 :

:2021/05/11(火) 11:53:24.23 ID:7hz5mE2D0.net

>>271

名古屋の息子を1番可愛がってたのに早く死んじゃった…

313 :

:2021/05/11(火) 06:18:28.92 ID:2oXfI3GZ0.net

>>311

関東平野の開拓が遅れたのは、利根川や荒川のような暴れ川が多く

治水が難しかったからであって

お前が言ってるような土地の改良が難しかったからではない。

317 :

:2021/05/11(火) 06:23:09.81 ID:slRFi8ov0.net

>>313

当然それもあるわな

江戸期が始まった頃関東平野において稲作はメインでなかったでOK?

348 :

:2021/05/11(火) 06:59:55.21 ID:KQdybzHz0.net

江戸にしてくれて良かった

小田原か鎌倉にしてたらますます神奈川が調子に乗るところだった

ただでさえ埼玉千葉より格上だとチョーシこいてるのに

367 :

:2021/05/11(火) 07:54:13.54 ID:WtqHqped0.net

>>348

そう言われてみると、神奈川は京都より凄いんだな

もっと自信持ってもいいんじゃないかな

381 :

:2021/05/11(火) 08:08:29.83 ID:+fweVy040.net

家康自身は

江戸にはほとんどいなくて

政治を摂ったのは伏見だし

隠居場所は駿府

なんだなこれが

403 :

:2021/05/11(火) 09:10:42.92 ID:hbL7TCLI0.net

383 :

:2021/05/11(火) 08:18:04.25 ID:IYQSsBvC0.net

だから歴史なんてたいしてないので

東京の人は伝統芸能とかに弱いんだよね

それで関西にも嫉妬するんだろうか

457 :

:2021/05/11(火) 11:49:40.54 ID:PYkJTivg0.net

>>383

東京をはじめ東日本の人って歴史に興味がないとか地域の文化に敬意を払わない人が多いね

自分や先祖の生まれ育ったところにさえも

444 :

:2021/05/11(火) 11:17:40.75 ID:rotWQ94q0.net

488 :

:2021/05/11(火) 12:37:32.57 ID:PfWnEut10.net

470 :

:2021/05/11(火) 12:01:44.91 ID:UR99pKol0.net

>>394

アレキサンダー大王、チンギスハン、英雄と言うのはいつも突き進むだけで

統治に失敗するのは、早すぎて誰もついて来れないからだ、誰もとは女子供お年寄り

急激な変化は良くない、信長は英雄だった、それだけの事

現代の英雄達もそういう視点があれば成功するだろう、取るに足りない弱者に

いつだって足を引っ張られて懲りないな

484 :

:2021/05/11(火) 12:33:10.06 ID:lRaGVw4c0.net

>>470

実証史学の世界でもはや信長英雄史観は古臭いものとなっている

信長の革新性を象徴するとされてきた通説の楽市楽座と兵農分離も近年の歴史研究で否定されてるよ

510 :

:2021/05/11(火) 13:23:22.67 ID:YsdGSCPE0.net

日本人の民度が高いのは江戸時代の長く豊かな時代があったから

他の国は騙し騙されの土人

幕末明治に日本を訪れた白人が日本だけは違うと書いているね

589 :

:2021/05/11(火) 17:23:13.70 ID:/+K3ynXc0.net

>>510

明治維新がうまく行ったのも江戸時代がベースにあるからであって

江戸を知る人がいなくなったら物の見事に天皇カルトネトウヨ国家に転落して

敗戦したからなこれから

戦後を否定する時に戻る価値観は江戸だ

612 :

:2021/05/11(火) 18:32:59.48 ID:Yp9rjAmL0.net

そうか俺が土地成金になれなかったのは家康のせいか!

632 :

:2021/05/11(火) 20:19:07.51 ID:/F5VKFjJ0.net

>>612

家康来る前からの土着の先祖でも居ったんか?

土地が急激に値上がりしたのて昭和中期のバブルの頃やし

624 :

:2021/05/11(火) 19:31:35.29 ID:NC2SXqxO0.net

655 :

:2021/05/11(火) 23:17:24.86 ID:lATuRglq0.net

656 :

:2021/05/11(火) 23:30:46.83 ID:aCZFuRtp0.net

家康の大阪城埋めたりなのは毛の中共である文化大革命みたいなもんだよな

だから家康の本が中国で人気だったりするんよね

660 :

:2021/05/11(火) 23:43:31.16 ID:GPvpPo2Q0.net

>>656

秀吉に元の本拠地だった駿河の領地を取り上げられて、僻地の関東に

飛ばされたんだから、豊臣家に対する恨み骨髄なのは当然だったろ。

当初は秀頼を側面支援する気もあったようだが、淀殿の我の強さと

秀頼を担ぎ上げて反徳川活動をさせないために滅亡させたんだよ。

結局、豊臣配下の家臣は流れ流れて島原の乱でようやく根絶できて

260年の世界史に例がない不戦の平和時代が始まった。

徳川11代目の時代なんか、バブル期と変わらんド平和だったしよ。

663 :

:2021/05/12(水) 00:00:00.20 ID:KPPB0fdF0.net

秀吉の拠点が大阪城というのは勘違いだな

大阪城を築いて九州攻略時の数年は秀吉は大阪に居たけど

聚楽第や伏見桃山が本来の秀吉の拠点で

それ以降の秀吉の大阪城在城期間は名護屋城とかより短かったりする

大阪城は信長にとっての岐阜城みたいなもの

かつての中心地

なんで大阪城=豊臣のイメージが付いたかというと

秀吉が遺言で家康に五奉行の前田玄以や長束とともに伏見で政務を取るように伝えて

秀頼は利家守役の元で政務から離れた大阪で留守役をする様に伝えてそのまま淀殿と引きこもったのが

豊臣家滅亡の最後の地になったからだけ

691 :

:2021/05/12(水) 13:15:15.81 ID:brzbooqX0.net

>>663

その珍説を踏襲すると、家康は駿府にばかりいたから駿府城が本拠ってことになるんだがwww

671 :

:2021/05/12(水) 02:47:28.20 ID:2sShO0NI0.net

本当に血縁あるのかは別にして

徳川家の大元の発祥設定の地は今の群馬県太田市でしょ

世良田東照宮もある

>家康は我が遠祖は上野国新田の一族の徳川氏である」と徳川郷を祖先の地としています

>徳川氏の祖は上野国新田郡一円を支配していた源氏の嫡流新田氏であるとされています

三河武士だのなんだのいってもソコが家康の定めた発祥の地

675 :

:2021/05/12(水) 04:29:04.59 ID:MJ3y1B+00.net

>>671

三河武士と言えば、関東の王たる三河の源頼朝な

源頼朝は嫡男の正室に、曽祖父が開発した三河国の荘園の荘官をしていた足助重長の娘を選んだ

源頼朝の曽祖父は三河県豊田市民→三河県岡崎市民

源頼朝の祖父は三河県岡崎市民

源頼朝の嫡男の正室(辻殿)は三河県豊田市民

その嫡男の息子が鎌倉鶴岡八幡宮でやらかした公暁

・吾妻鏡では辻殿を妻、若狭局を愛妾としている

・源頼家(2代目鎌倉将軍)

藤原実範(三河守)→藤原季兼(三河四郎大夫、伊勢権守令)→藤原季範(初代藤姓熱田大宮司、額田冠者(三河国額田郡、三河県岡崎市))→由良御前→源頼朝 →頼家→公暁

・辻殿

足助(加茂)重長(三河国加茂郡足助、三河県豊田市)→辻殿(母親は源為朝の娘)→公暁

711 :

:2021/05/12(水) 17:25:23.81 ID:JnuDcImb0.net

714 :

:2021/05/12(水) 17:45:03.25 ID:qhKs5l7E0.net

>>711

つ小弓御所

それはさておき

千葉は台地と水で地形が険しいので、都作れる程の平坦な土地が確保できないな

本佐倉城は千葉宗家の根拠地だけど、目の前まで印旛沼からくる湿地帯で大規模な城下町が作れなかった

713 :

:2021/05/12(水) 17:34:51.11 ID:MF443z5H0.net

地理と歴史の因果関係を見過ごしてはだめ

文字も稲作も文化は大陸、半島から

西日本は稲作

東日本はドングリ

日本初の独自の文化は

建国以降駆逐された

寒いところに文明は発達しないから

746 :

:2021/05/13(木) 05:24:42.50 ID:D8rtGzZH0.net

>>713

キムチ臭いヒトモドキはさっさと地上の楽園に帰れ

758 :

:2021/05/13(木) 07:41:21.80 ID:HpA/5FZ90.net

台風直撃が滅多にないからだろ

いまでも東京湾縦断なんか10年に1回もないし

直撃どころか謎の結界で台風が急に進路を変えてシゾーカやチーバに逸れる

769 :

:2021/05/13(木) 09:55:01.74 ID:UkXCx60C0.net

>>758

直撃しても停滞せず加速しながらあっという間に抜けていくからなあ

705 :

:2021/05/12(水) 16:49:56.72 ID:oCSh4M750.net

立地だけを純粋に考えた場合、今一番首都としていい場所はどこなのかな

東京は富士山がちょっとネックだよね?

712 :

:2021/05/12(水) 17:32:19.81 ID:S+7ORumu0.net

715 :

:2021/05/12(水) 17:47:43.30 ID:qKoINsXc0.net

「家康は辺鄙な江戸に飛ばされた」と言うのは嘘だったのか。

716 :

:2021/05/12(水) 17:56:37.46 ID:pC++tPhw0.net

京周辺が中心だったんでそこから遠い程辺鄙辺境て事だろう

実際は有力大名とかの本拠地とかはかなり発展してたんで一概に辺鄙とも言えないが

724 :

:2021/05/12(水) 20:57:41.25 ID:aAdC0mIe0.net

>>722

でかい山城なら自給自足もできたのかなと思う

数百日籠城した城もあるし

726 :

:2021/05/12(水) 21:32:53.56 ID:95zM4Sqh0.net

秀吉を含めて油断させるためだろ

それが理由のひとつ

729 :

:2021/05/12(水) 22:13:59.15 ID:URmBClqB0.net

関東は古くから武蔵国と呼ばれていたらしく古代から古墳はある

5世紀には稲荷山古墳の鉄剣から関東の豪族がいたのが判明してる

神話ではあるがヤマトタケルとか東京上野とか通ってる

まあ神話だけど

730 :

:2021/05/12(水) 22:14:10.26 ID:fXR7su9V0.net

圧倒的に広い平野、気候の良さ、水の確保のしやすさ

これを400年以上前に見分けられた力はすごいとしか

736 :

:2021/05/13(木) 00:00:23.54 ID:ZkiVrLPA0.net

大政奉還後 朝廷が江戸に移転したし

家康の江戸を本拠地したのは正しかったな

ただ江戸は大地震あるし、利根川河口を銚子にしたけど

その頃は荒川放水路なく

江戸は洪水に、大火多く

正しかったどうか疑問

740 :

:2021/05/13(木) 00:25:56.44 ID:uZBpO0h60.net

>>738

やだよ

自分が正しいと勘違いしてる人に間違ってるなんて指摘したらしつこく絡まれるじゃないか

絶対に誰一人として絡んでこないと言う保障があるのなら指摘するがそんなの無理だしね

743 :

:2021/05/13(木) 01:32:13.96 ID:79hBE0ng0.net

>>8

大阪も東京も海に近く、かつ、津波に強いからどちらもお城築くには良い土地だな

747 :

:2021/05/13(木) 05:44:04.67 ID:EXizO49u0.net

748 :

:2021/05/13(木) 05:44:15.90 ID:RO+8NAKnO.net

武家の棟梁、征夷大将軍の居城としては武州(武蔵国)の地名が縁起良かった

小田原や鎌倉は相模国だ

江戸移転時は豊臣家臣で征夷大将軍じゃないが、武州江戸にしたのは成功だった

761 :

:2021/05/13(木) 08:17:00.19 ID:oA5z8nRc0.net

なお家康自身は

秀吉が死んだあとは政治を執るのは伏見

隠居場所は駿府だったから

よっぽどド田舎の江戸がイヤだった様子

763 :

:2021/05/13(木) 08:37:12.43 ID:fZ3jFDK70.net

江戸には大木が七本立ってて七本木という場所があったがいつしか一本折れて六本木になった

764 :

:2021/05/13(木) 08:43:04.94 ID:9ORmR0eY0.net

>>1

どこに居城を定めるか議論しているときにお調子者の側近が「江戸はええど」って言ったのを真面目な家康がうのみにしちゃったんだよ

767 :

:2021/05/13(木) 09:27:39.38 ID:udPPTV5x0.net

>>768

常陸国、上総国、上野国は親王任官国だった

783 :

:2021/05/13(木) 14:11:54.82 ID:CvuEy/ma0.net

>>773

船運では江戸川をずーっと遡って利根川に入るコースが使われてたのでは

今の千葉県の北西の角を回って太平洋に出られそう

途中に利根運河ってショートカットがあるけどこの開削は明治時代だな

786 :

:2021/05/13(木) 14:32:19.14 ID:dWcvhDIm0.net

>>773

房総沖で黒潮と親潮がぶつかるので

房総沖はけっこうな難所で、東北方面から南下してきた船は

銚子から利根川をさかのぼったほうがうんと安全だった

787 :

:2021/05/13(木) 15:21:38.69 ID:wmlJVjpB0.net

>>786

なるほど

そういうことでしたか

勉強になりました。ありがとうございました。

793 :

:2021/05/13(木) 21:00:22.60 ID:wMn2zSMn0.net

>>791

女としかせっくるしないやつはこれだから

794 :

:2021/05/13(木) 21:52:38.82 ID:ntGdwiNu0.net

岩槻か川越に入府してたら首都圏エリア宇都宮前橋土浦佐倉藤沢までの超大都市で7千万くらいなってたんじゃね。

今の東京は傾斜も多く狭いのに4千万。

795 :

:2021/05/13(木) 21:56:44.45 ID:b7GT11Dl0.net

今にして思えは大英断だったな

こんな地の利を生かさない理由はない

日本の平野の広さ

関東平野 約17000k

石狩平野 約4000k

十勝平野 約3600k

越後平野 約2070k

濃尾平野 約1800k

筑紫平野 約1700k

大阪平野 約1600k

佐賀平野 約700k

松本盆地 約480k

京都盆地 約270k